マインドマップとは?

マインドマップとは、トニー・ブザン(Tony Buzan)が提唱した視覚的な思考ツールで、中心となるアイデアやテーマから放射状に関連する情報やアイデアを展開させる手法です。

トニーブザンの定義によると、マインドマップは「情報を整理し、思考を広げ、創造的に問題解決をするための手法」であり、思考のプロセスを視覚化することにより、記憶力や理解力の向上を助けます。

このツールは、中心のテーマから放射される「ブランチ(枝)」を用いてアイデアを階層的に整理します。それぞれのブランチは、さらに小さなサブブランチを持ち、関連するアイデアや情報が枝分かれしていきます。こうすることで、思考の流れが見える化され、直感的に理解しやすくなります。

マインドマップは、アイデア出しやブレインストーミング、メモ取り、計画作成、プレゼンテーション資料の構築に有効です。自由な発想を促進し、関連性を示すことで、創造的な問題解決を支援します。手描きのマインドマップから、マインドマップツールを使った詳細なものまで、多様なスタイルで活用することが可能です。また、色やイメージを組み合わせて視覚的に豊かなものにすることもでき、より効果的な学習や思考促進を実現します。

「マインドマップじゃない?」—混同されがちな他のマップたち

マインドマップと似たような形状を持つ図は実はたくさんあります。ですが、それぞれが持つ目的や使用法はまったく異なります。今回は、よく混同されがちな「他のマップ」をいくつか紹介し、それぞれの特徴をお伝えします。これらの違いを理解することで、どの図を使うべきかが見えてくるかもしれません。

1. コンセプトマップ(Concept Map)

コンセプトマップは、マインドマップの「兄弟分」ですが、アイデアのつながり方が全く異なります。マインドマップが「自由にアイデアを広げる」ことに対して、コンセプトマップは概念同士の「関係性」を明確に示すことに重きを置きます。例えば、ある概念Aが別の概念Bにどう影響するのか、またはどのように関連しているのかを矢印でつなげて表現します。アイデアのつながりや関係を深く掘り下げたいときに最適な方法です。

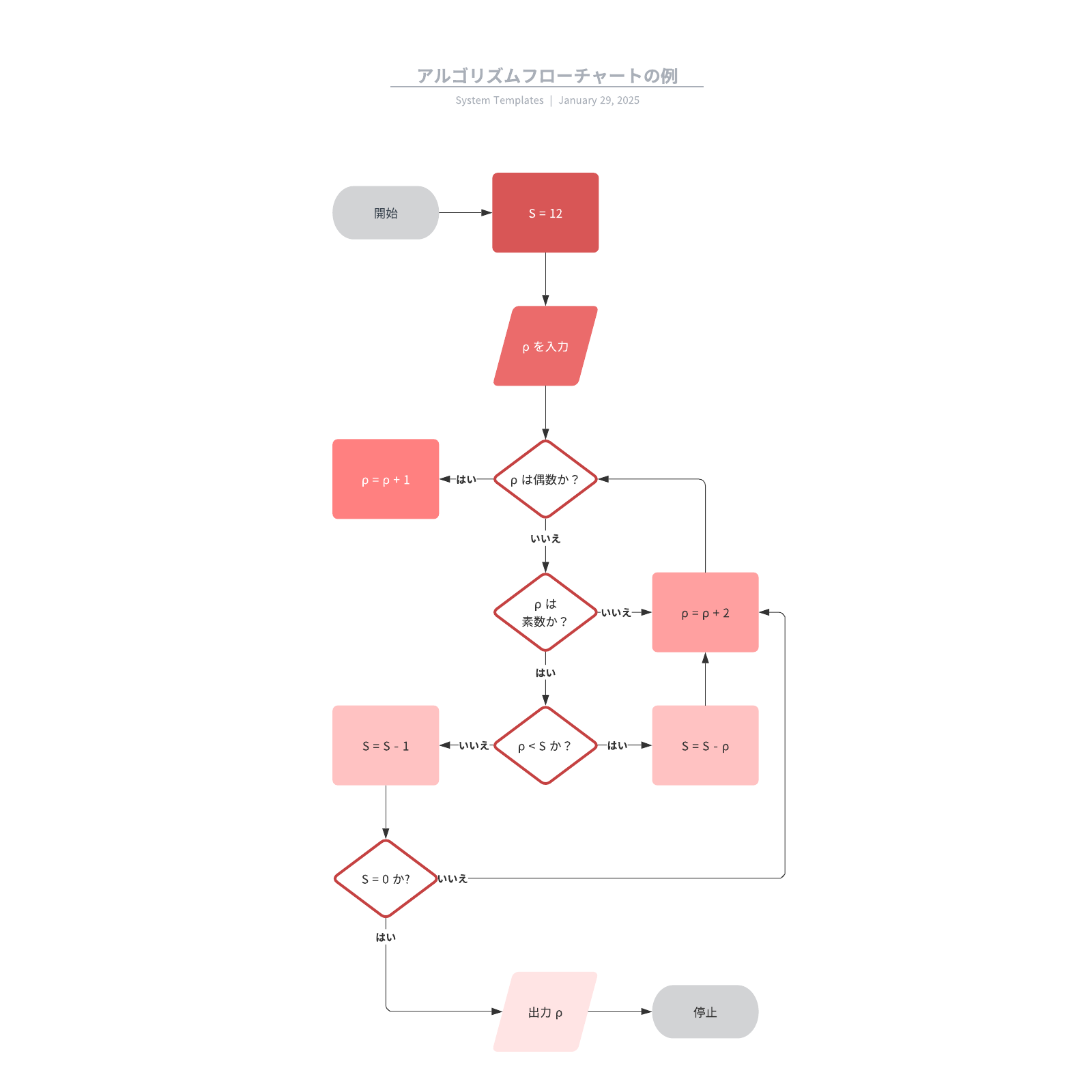

2. フローチャート(Flowchart)

もし手順を順を追って明確に伝えたいなら、フローチャートがピッタリです。フローチャートは、プロセスや決定の流れを視覚化し、各ステップがどのように進んでいくかを示す図です。マインドマップがアイデアを「自由に放射する」のに対して、フローチャートは「順序通りに進む」ことを重視します。手順を追って問題解決やプロジェクト管理をする際に役立ちます。

3. スパイダー図(Spider Diagram)

スパイダー図は、マインドマップと非常に似ていますが、どこかシンプルで直感的です。アイデアが中心から放射状に広がっていく点では共通していますが、スパイダー図はその構造をもっと簡単に、線を使って直線的に繋げていきます。もしアイデアの「深掘り」や「関係性の強調」ではなく、簡潔にアイデアを整理したいのであれば、スパイダー図が有効です。マインドマップほど複雑にすることなく、素早くアイデアを整理したいときに最適です。

マインドマップの書き方で知っておきたい 12 の法則

1. 中心から始める

マインドマップは用紙の中央から開始します。これにより、情報が放射状に広がりやすくなります。

2. ページは横向き

スペースを有効に活用し、ブランチを伸ばしやすくなるよう、ページは横向きで使います。

3. イメージや画像を使う

時間的に余裕があり、目的に適うようであれば、画像を使いましょう。写真やイラストを使ったマップはより記憶に残りやすくなります。

4. 単語を使う

各ブランチには短く、単語でラベルを付けます。シンプルでわかりやすい単語を使うことで、情報の整理がしやすくなります。

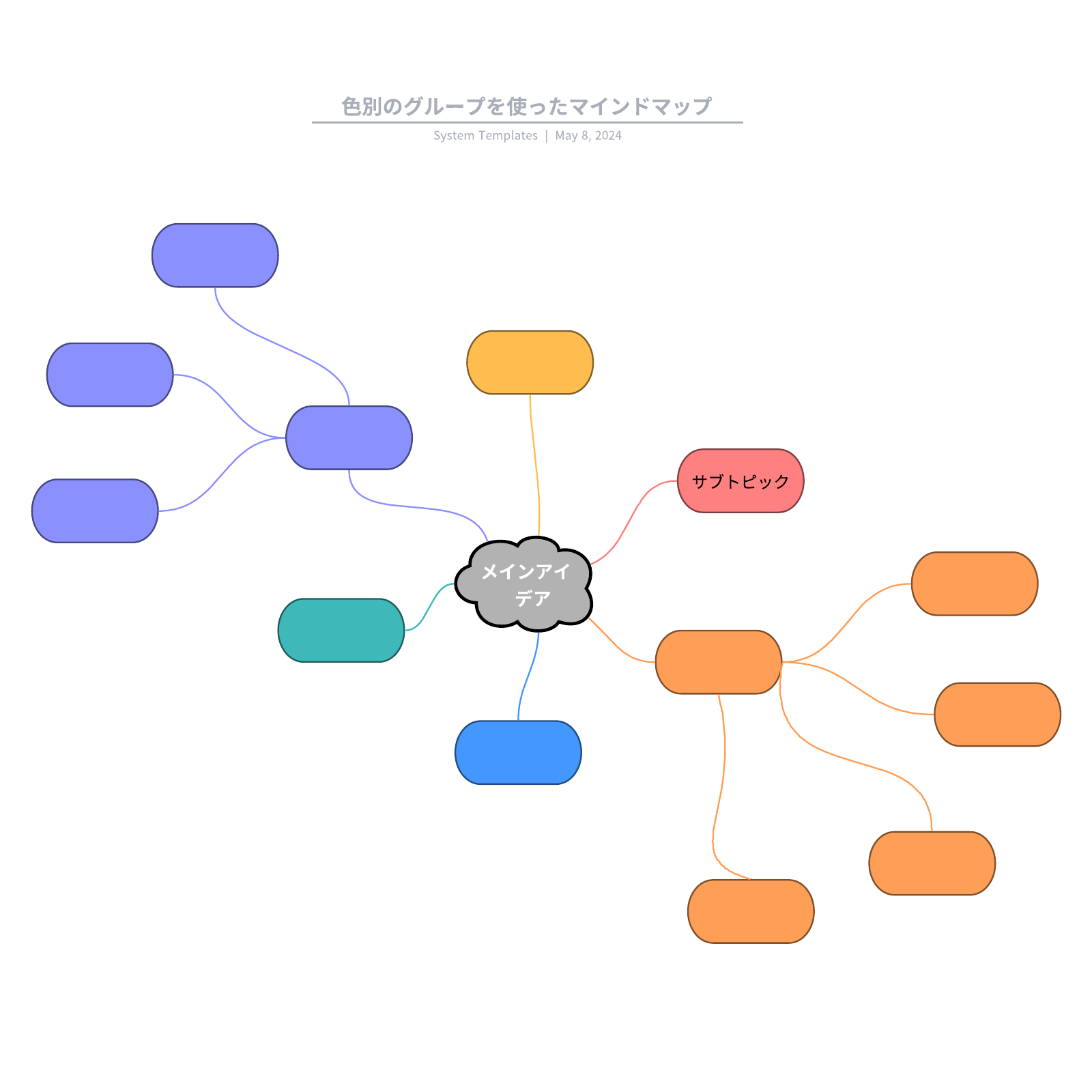

5. 色を使う

異なるブランチには異なる色を使って、視覚的に整理された状態を保ちます。色の違いは情報の階層やカテゴリーを明確にします。

6. 曲線を使う

ニーズに合わせて、直線や曲線を描画します。ブザンを始め、曲線の方が面白いとする意見もあります。

7. ブランチの階層化

ブランチのラベルや線の太さで階層を作ります。重要な情報は太い線、詳細な情報は細い線で表現します。

8. キーワードを使う

各ブランチにはキーワードを使用し、情報をコンパクトにまとめます。これにより、全体像が一目でわかりやすくなります。

9. AI を使用する

AI機能を使ってより多くのアイデアを生み出したり、質問の可能性を拡張してアイデアをさらに発展させましょう。Lucidchart などの無料マインドマップ アプリならAI機能が搭載されているので簡単に導入できます。

10. 連想ゲームのように

アイデアを広げる際は、連想ゲームのように次々と関連するアイデアを出していきます。

11. 定期的な見直し

マインドマップは一度作ったら終わりではなく、定期的に見直し、必要に応じて更新します。

12. マインドマップを要約する

マインドマップの作成が完了したらマインドマップアプリにあるAI 機能を使用してマインドマップ全体を要約してインサイトをまとめていきましょう。

マインドマップの書き方

「マインドマップ」と聞くと、ちょっと難しそうに感じるかもしれませんが、実はその書き方はとてもシンプルで楽しいプロセスです。今回は、初心者でも簡単にできるマインドマップの書き方を4ステップでご紹介します。

- 主となる概念から始める

マインドマップを作成するときは、まず中心となるテーマを決めることが重要です。マインドマップは中央から外側に向かって広がるので、最初に決める主な概念が全体のテーマとなります。たとえば、次のようなものが主な概念として挙げられます。

- 解決したい問題

- ブレインストーミングするプロジェクト

- 習得したいコンセプトや情報

たとえば、「ベンジャミン・フランクリンについての論文を書く」のが目的なら、中心のテーマは「ベンジャミン・フランクリン」となります。

- 主となる概念に「ブランチ」や「枝」を追加する

中心のテーマが決まったら、そこから派生するアイデアや情報をブランチとして追加していきましょう。ブランチを加えることで、情報の整理がしやすくなります。細かい部分にこだわらず、キーワードや短い記述で十分です。

「ベンジャミン・フランクリンに関する論文」の例では、彼の人生や業績、発明などが主要なサブテーマがブランチとなります。これらの最初のブランチにさらに詳細なブランチを追加していくことで、より深く情報を整理できます。「ベンジャミン・フランクリン」の場合、彼の人生や業績、発明などがメインブランチになります。

- さらにブランチを追加してテーマを探求する

主なテーマが決まったら、そこから派生する情報をどんどん追加していきます。重要度の高い情報ほど中心に近く、具体的な詳細は外側に配置することで、全体のバランスが整います。 - 画像や色の要素をを追加する

マインドマップをより視覚的に魅力的で整理されたものにするために、色や画像を追加しましょう。Lucidchartなどのマインドマップ アプリでは、色などのデザイン調整が簡単にできます。画像を使うことで、各部分が視覚的にわかりやすくなり、記憶にも残りやすくなります。

「ベンジャミン・フランクリン」の例では、論文の準備が整うまでブランチを追加し続けます。もし試験勉強が目的なら、アイコンを使用すると記憶力が増幅されやすくなります。

以上のステップを踏んで、効果的なマインドマップを作成してみましょう!

マインドマップの使い方や活用例

教育、ビジネス、コンピューターサイエンスを始め、非常に広い分野で応用されているマインドマップは非常に多用途で、作成も容易なため、教育、ビジネス、コンピューターサイエンスやその他の分野で広く使われています。

ブレインストーミング

マインドマップは、ビジネス会議でのブレインストーミングにも効果的です。思考に集中することで、他の考えが浮かび上がり、そうしたアイデアの間の関連性をKJ法などで図式化することができます。個人でもビジネスでも使え、テーマから外れることもなく会議をスムーズに進行させます。

ノートの作成

学生やビジネスマンは、マインドマップを描くことで授業、プレゼンテーション、会議やブレインストーミングセッションからのアイデアを捉え、整理することができます。Lucidchartのようなプログラムを使用すれば、マップ外にノートを追加して詳細を加えることも可能です。[ノート] アイコンをクリックすればいつでも閲覧が可能です。

学習や研究

マインドマップで記憶保持能力が高まることが複数の研究で証されています。学習の初期段階でマインドマップを使用していない場合でも、ノートからマップを作成し、よりよい理解と資料の解釈に役立てることができます。

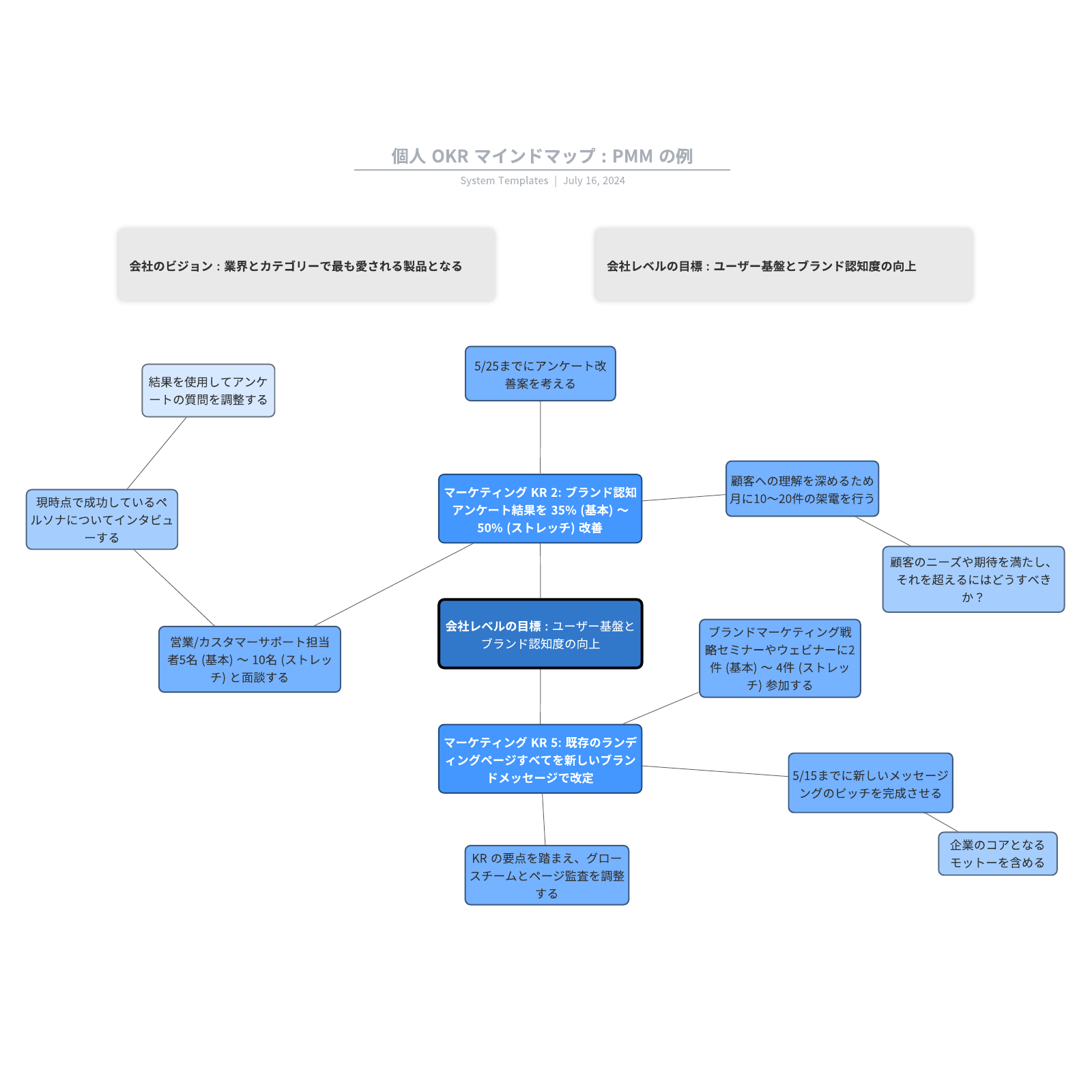

意思決定

マインドマップは、優れた意思決定に到達するための要因を考える上で有用です。

プレゼンテーション

マインドマップを使えば、インパクトあるビジュアルでアイデアを提示することが可能です。Lucidchartなら様々なアプリと連携しているのでPowerPoint、Word、Excelなどへの配置も簡単です。

自己分析

マインドマップでアイデアを整理することで、個人的なゴールやキャリア上の目標を考え、問題を解決し、未来を思い描くことができます。

芸術的なプロジェクト

あらゆる創作において、ストーリーラインを書き出し、創作上のスランプを打破し、新たなアイデアを発見するための手助けとなります。このマインドマップを使ったアート特集でも見られるように、美術そのものとして美しいおしゃれなマインドマップを作成する人までいます。

企画

イベント、会議やプロジェクトをマインドマッピングで計画することができます。

他の図を作成する前の事前準備

マインドマップは、プロジェクトの初期段階で内容を整理し、集中を高めるためにも活用できます。その後、プロジェクトの目的と性質に応じて、他の種類の図でデータをより効果的に示すことができます。

マインドマップのメリットと欠点

ご覧の通り、マインドマップはその視覚的な魅力と効果的な情報整理能力から幅広く活用されています。なぜマインドマップが様々な場面で使われるか、その5つの理由を見ていきましょう。

マインドマップのメリット

- 記憶と情報処理の向上

マインドマップは、脳の両側頭葉を活性化させ、情報の処理と記憶の能力を強化します。視覚的な構造化により、複雑な情報を理解しやすくします。 - 創造性とアイデアの促進

枝分かれした構造でアイデアを整理するマインドマップは、創造的な思考を促進し、新しいアイデアを生み出すプロセスを支援します。 - 問題解決と意思決定の支援

複雑な問題をマップ化することで、その要素間の関係を明確にし、効果的な問題解決と意思決定をサポートします。マインドマップは、解決策を見つけるための洞察を提供します。 - 学習の効果の増大

学習においてマインドマップを活用することで、情報を結びつけ、理解度を深めることができます。概念を視覚的に整理することで、知識の定着が促進されます。 - 効率的な情報共有とコミュニケーション

マインドマップは、複雑なアイデアや情報を簡潔にまとめ、他者との共有やコミュニケーションを効率化します。視覚的で理解しやすい形式で、意見やアイデアを伝えるのに最適です。

これらの理由から、マインドマップは単なるツールを超えて、知識の構築や創造的なプロセスをサポートする重要な方法として、ますます注目されています。しかし、全ての物事のようにマインドマップも何個かの欠点があります。

マインドマップの欠点

- 複雑な情報の整理が難しい

マインドマップはシンプルな情報整理に優れていますが、複雑で大量の情報を扱う場合、整理が難しくなることがあります。 - 手描きの限界

手描きのマインドマップは、修正や更新が面倒です。また、スペースの制約があり、情報が増えると見づらくなることがあります。 - 視覚的な制約

手描きの場合、色や図形のバリエーションが限られており、視覚的に魅力的なマインドマップを作成するのが難しいことがあります。 - 共有とコラボレーションの難しさ

手描きのマインドマップは、他人と共有するのが難しく、コラボレーションがしづらいという欠点があります。 - 保存と管理の手間

手描きのマインドマップは保存や管理が難しく、失くしてしまうリスクもあります。

これらの欠点を克服するために、Lucidchartは非常に有効です。Lucidchart マインドマップアプリを使用すると、複雑な情報も視覚的に整理しやすいツールやテンプレートが豊富に提供されており、ズーム機能や階層化機能を活用することで、大量の情報も簡単に管理できます。また、デジタル上で簡単に修正・更新ができ、スペースの制約もありません。

さらに、豊富なカラーパレットや図形、アイコンを使って視覚的に魅力的なマインドマップを作成できます。共有とコラボレーションもリアルタイムで可能なため、チームでの作業がスムーズに進行し、クラウド上での自動保存機能によりデータの紛失リスクも大幅に軽減されます。

Lucidchartは、マインドマップ作成の欠点を効果的に解消し、より効率的で効果的なマインドマップを無料で作成できる強力なツールです。

4分でわかる Lucidchart 無料マインドマップツールの使い方

最初のマインドマップを作成してみましょう!

- 既存の文書をインポートしたり、マインドマップのテンプレートを使用することもできますが、空白のキャンバスから自分で最初から作成することも可能です。

- 図形や記号、線を追加して、マインドマップを自由にカスタマイズしましょう。

- また、「機能を検索」ボタンを使えば、必要な情報を瞬時に見つけることができます。

- 作成したマインドマップはチームと共有し、フィードバックを得ながら共同作業を進めることができます。

マインドマップの歴史

イギリスのテレビ司会者トニー・ブザンは、1970年代に出演していた BBC の TV 番組シリーズ「頭を使おう (Use Your Head)」や「スマートな思考のための現代のマインドマッピング (Modern Mind Mapping for Smarter Thinking)」を通じて、「マインドマップ」という言葉を広めました。彼の著作により、マインドマップは広く認知されるようになりましたが、アイデアを視覚的にマッピングするという概念自体は、はるか昔から存在していました。

古代ギリシャとローマの哲学者、テュロスのポルピュリオスは、3世紀にアリストテレスの「範疇論 (Categories)」を視覚的に図式化した人物として知られています。彼の発明であるポルピュリオスの木は、当初はイラストを含まないものでしたが、後に後世の思想家らがそれに図を加えました。また、13世紀の哲学者ラモン・リュイも、イラスト入りのポルピュリオスの木を使用し、このような図を発展させました。これらの先人たちのアイデアは、後のマインドマップの発展に大きな影響を与えました。

歴史に名を残した思索家や発明者の多くが、絵や落書きを含み、曲線を多用した有機的な方法でノートを残してきたことで知られています。具体的には、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、アルバート・アインシュタイン、マリー・キュリー、トーマス・エジソン、マーク・トウェインなどが挙げられます。

マインドマップに関連するコンセプトには以下のようなものがあります。

- サンバースト図: 複数のレベルから構成される図で、リング図とも呼ばれます。

- レーダーチャート: ベン図やオイラー図を発展させたもので、これらの図にポイントを追加し、クモの巣のようにポイントを結合させた図です。

- ニーモニック: 学習改善のための簡略記憶記号を指し、頭字語、視覚によるキーや音など、さまざまな形態があります。

- 統一モデリング言語 (UML) 図: ソフトウェアエンジニアリングにおいてシステム設計を視覚化するために用いられます。

マインドマップを生んだ研究

マインドマップの視覚的なインパクトが概念や関係の保持を促進することがいくつかの研究で示されています。トニー・ブザンは、少ない単語使用と画像、曲線、色使いの巧みな活用が記憶の保持効果をさらに強めると述べています。以下にいくつかの研究例をご紹介します。

-

グレニス・エッジ・カニンガムによる研究 (2005年): 生物学を学ぶ高校生を対象としたこの研究では、参加者の80%がマインドマップの使用により学習効果の改善を報告しています。

-

ポール・ファーランドらによる研究 (2002年): 医学生を対象とした研究で、マインドマップは学生の好むノート方法に依存しますが、教材内容の記憶維持において改善が見られました。

-

A・V・ダントーニとG・P・ジップによる研究 (2006年): カイロプラクティックを学ぶ学生を対象とした研究で、マインドマップの使用が学習効果の向上に寄与したと報告されています。

これらの研究は、マインドマップが学習や記憶にどのように役立つかを示す重要な示唆を提供しています。さらに、ジョエラン・ビールとステファン・ランガーによる2011年の研究や、クラウディーン・ブルックスとクリストフ・ショマー、T・ローゼンバーガーによる2008年の自動マインドマップ作成に関する研究などもあります。