Agiles Projektmanagement

Lesedauer: etwa 20 Min.

Content

Content

Es scheint oft, als würden in der heutigen, sich stetig wandelnden Welt mit sich häufig ändernden Rahmenbedingungen selbst organisierte, kompetente Teams im Angesicht immer komplexer werdender Projekte nicht ohne irgendeine Form von Projektmanagement den Überblick behalten.

Wer dies einfacher gestalten möchte, ohne Adaptionsfähigkeiten einzubüßen, greift oft auf agile Methoden zurück – besonders wenn es um das Organisieren und Managen von Projekten und den dazugehörigen Teams geht. In diesem Artikel werden wir Ihnen näherbringen, was agiles Projektmanagement ist, wie es sich von traditionellem Projektmanagement unterscheidet, und welchen Nutzen es für verschiedene Branchen und Rollen haben kann. Um Ihnen den Einstieg in diese Form des Projektmanagements zu erleichtern, gibt dieser Artikel auch detaillierte Einsichten darin, welche agilen Methoden wann am besten verwendet werden, inklusive kostenloser, anpassbarer Vorlagen, welche es noch einfacher machen, Ihre Prozesse agiler zu gestalten.

Hintergründe und Entstehungsgeschichte der agilen Methode im Kontext des traditionellen Projektmanagements

Agiles Projektmanagement hat seinen Ursprung in den zwölf Prinzipien des Agilen Manifests, welches im Rahmen der agilen Softwareentwicklung entwickelt wurde. Diese in 2001 definierten Grundlagen boten einen damals revolutionären Alternativweg zu der traditionell im Projektmanagement verwendeten Wasserfallmethodik dar und waren eine Antwort auf die zuvor vorherrschenden starren, unanpassungsfähigen Entwicklungsprozesse. Diese ließen wenig Handlungs- und Entscheidungsfreiraum für am Projekt beteiligte Entwickler und auch Anpassungen bereits existierender Prozesse und Herangehensweisen waren langwierig und kostspielig. Die Vorteile des agilen Ansatzes erwiesen sich als so nützlich, dass heutzutage auch andere Branchen agile Methoden verwenden, um flexibel und effizient zu bleiben.

Agiles Projektmanagement - eine Definition

Was ist denn nun aber agiles Projektmanagement? Obwohl es keine universelle Definition dieses Begriffs gibt, da es sich eher um eine Herangehensweise und Denkweise handelt, gibt es doch einige definierbare Elemente dahinter. Wie das Adjektiv „agil“, welches seinen Ursprung im Begriff „Agilität“ hat, bereits indiziert, erlaubt agiles Projektmanagement ein größeres Maß an Flexibilität als traditionelle Methoden. Dies ist nicht nur innerhalb von Arbeitsabläufen, sondern auch in einem größeren, unternehmensweiten Kontext von Nutzen, da es eine schnelle Adaption an sich ändernde interne und externe Rahmenbedingungen erlaubt. Das agile Projektmanagement unterteilt den Gesamtprozess in iterative Schritte und fördert dadurch, dass einzelne Teilschritte getestet werden, um Änderungen vorzunehmen oder sogar einen Schritt zurückzugehen in der Planung, falls notwendig.

Der agile Projektzyklus - Phasen von Konzept zur Auslieferung

Die grundlegenden Phasen des agilen Projektmanagements basieren auf den 12 Werten der agilen Methodik und fokussieren sich auf Kundenzufriedenheit durch kontinuierliche Iteration und Verbesserung. Dabei wird Wert auf die regelmäßige Bereitstellung funktionaler Kernbestandteile sowie auf Zusammenarbeit, Motivation und Unterstützung zwischen am Projekt beteiligten Teams und Stakeholdern gelegt, was durch die Ermöglichung persönlicher Interaktionen und sich selbst organisierender Teams erreicht wird. Zusätzlich dazu liegt ein Fokus auf minimaler Komplexität und der regelmäßigen Untersuchung, wie Prozesselemente noch effizienter gestaltet werden können.

Im Gegensatz zu traditionellem Projektmanagement, bei welchem eine vorherige Phase des Projektes abgeschlossen sein muss, bevor die nächste beginnen kann, und bei welchem selbst notwendige Rückschritte auf vorherigen Projektstufen mit hohen Kosten und erneuter Planung verbunden sind, erlaubt ein agiler Projektmanagement-Ansatz es Beteiligten, schnell auf Veränderungen zu reagieren und Projektelemente dementsprechend adaptieren zu können. Die folgenden Phasen werden von am Projekt Beteiligten in einem fortlaufenden Zyklus immer wieder durchlaufen:

Planung und Machbarkeitsstudie

Definition des erstrebten Endprodukts und allgemeine Planung des dafür notwendigen Prozesses, inklusive Definition der dafür benötigten (Team-)Ressourcen in Hinblick auf das zu erfüllende Kundenbedürfnis.

Konzeption des Projekts inklusive Definition der Meilensteine

In diesem Schritt werden die Anforderungen an das erstrebte Endprodukt definiert, inklusive zu erreichender Meilensteine innerhalb des Projekts. Dies geschieht normalerweise teamübergreifend.

Ausführung erster Aktivitäten mit etwaiger Iteration eines Funktionsmodells

Am Projekt beteiligte Individuen und Teams arbeiten an den zuvor geplanten Schritten, um definierte Meilensteine zu erreichen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Phase ist es in jedem Fall, Beteiligte darin zu unterstützen, alternative Herangehensweisen in Betracht zu ziehen, insofern sie Projektanforderungen erfüllen.

Testen der Ergebnisse, Produkte und erste Implementierung

In dieser Phase werden erreichte Ergebnisse oder Produkte getestet und nach Bedarf angepasst. Im Falle eines technischen Produktes beinhaltet dies oft eine erste Implementierungsphase und User Testing. Die erzielten Ergebnisse werden in Hinblick auf das in Phase 1 definierte Kundenbedürfnis geprüft und falls nötig angepasst.

Projektabschluss und Retrospektive

Um einen agilen Projektzyklus abzuschließen, wird zuerst evaluiert und mit Feedback bestätigt, ob das erzielte Endprodukt den definierten Kundenbedürfnissen entspricht. Je nach Fokus des Projektes kann es auch sein, dass an dieser Stelle zukünftige Funktions- und Performance-Check-ins definiert und geplant werden.

Vor- und Nachteile des agilen Projektmanagements

Die Nützlichkeit von agilem Projektmanagement, neben seiner Flexibilität, liegt in den folgenden Kernelementen:

-

Minimierung von Risiken: Durch die Arbeit in kurzen, wiederkehrenden Zyklen werden Probleme und Fehler frühzeitig erkannt. Die Fähigkeit, auf vorherige Schritte und Teilprodukte zurückzublicken, erlaubt es, etwaige Probleme in frühzeitigen Phasen zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu größeren, kostspieligen Fehlern auswachsen. Das reduziert das Projektrisiko erheblich.

-

Steigerung des Kundennutzens: Der Fokus liegt auf der kontinuierlichen Lieferung von Wert. Indem funktionierende Teilergebnisse frühzeitig an den Kunden geliefert werden, erhält man Feedback, das direkt in die nächste Phase einfließen kann. Das Ergebnis ist ein Produkt, das die Bedürfnisse der Kunden tatsächlich erfüllt.

Auf der anderen Seite kann genau dieses Level an Flexibilität auch ein Nachteil des agilen Projektmanagements sein. Wenn die erste Planungsphase nicht durchdacht wird oder wenn in der zweiten und dritten Phase zu viele, für die Erfüllung des ursprünglichen Kundenbedürfnisses nicht notwendige Adaptionen vorgenommen werden, kann es zu einem „Scope Creep“ kommen, was eine ständige Erweiterung des Projektumfangs ist. Dadurch wird nicht nur der Projektzeitrahmen lang und unübersichtlich, sondern Teams laufen auch Gefahr, Budgets zu überschreiten, wodurch die Effizienz des agilen Ansatzes im Projektmanagement zunichtegemacht wird.

Essentielle agilen Metriken und KPIs für den Projekterfolg

Ein agiler Ansatz allein garantiert noch keinen Erfolg. Um ein Projekt und dessen Erfolg auf Kurs zu halten, sind agile Metriken und KPIs (Key Performance Indicators) unerlässlich. Sie dienen nicht der Kontrolle von Mitarbeitern, sondern als quantitative Grundlage, um den Projekterfolg zu bewerten.

Häufig verwendete Metriken und Techniken um Eckdaten zu visualisieren und Engpässe zu identifizieren sind:

-

Velocity: Die Menge der vom Team in einem Sprint erledigten Arbeit

-

Burndown-Charts: Visualisieren den verbleibenden Arbeitsaufwand. Auch

-

Zykluszeit (Cycle Time) und Vorlaufzeit (Lead Time) geben Aufschluss über die Geschwindigkeit des Workflows.

Agile Projektmanagement Methoden, Tools und Anwendungsfälle - inklusive anpassbarer Vorlagen und Beispiele

Agiles Projektmanagement ist keine einzige, starre Methode, sondern ein Überbegriff für eine Reihe von Ansätzen, die auf denselben Werten und Prinzipien basieren. Die bekanntesten und am häufigsten verwendeten in gängigen Branchen werden wir Ihnen hier vorstellen und erläutern, wann welche Methoden und dazugehörigen Visualisierungen am besten zu verwenden sind.

Lean

Lean Prinzipien sind das Fundament für viele agile Methoden und stellen Kunden und deren Bedürfnisse in den Vordergrund. Gleichzeitig hat Lean Management den Anspruch, Mehrwert und Qualität zu maximieren, ohne an Effizienz einzubüßen. In seinem Kern versucht der Lean-Ansatz, Verschwendung zu eliminieren - seien es unnötige Arbeitsschritte, Wartezeiten, doppelte Arbeit oder überflüssige Dokumentation.

Agile Teams wenden Lean an, um ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern und den Arbeitsfluss zu optimieren. Ein praktisches Beispiel der Lean-Prinzipien ist im UX (User Experience) Design, bei welchem Designer und Entwicklungsteams die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellen und mithilfe von nutzerzentrierten Einsichten, regelmäßigen Feedback-Momenten und Tests effizient nutzerfreundliche digitale Produkte erstellen.

Scrum

Ähnlich wie beim Rugby, in welchem das Wort “Scrum” seinen Ursprung hat, steht dieser Begriff auch im agilen Projektmanagement für Teamwork. Scrum ist ein Rahmenwerk, das Projekte in kurze, feste Zeiteinheiten unterteilt, die sogenannten Sprints. Ein Sprint dauert typischerweise ein bis vier Wochen und endet mit einem funktionsfähigen Produktinkrement. Scrum definiert spezifische Rollen (Scrum Master, Product Owner, Entwicklungsteam) und Zeremonien (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective), die in einem Scrum-Board festgehalten werden und die den Prozess steuern und strukturieren. Es ist ideal für komplexe Projekte, bei denen das Team sich an ein vorgegebenes Tempo halten muss und kontinuierlich neue, sich ändernde Anforderungen verarbeiten muss.

Ihr Unternehmen sollte dann zu Scrum in seinem agilen Projektmanagement greifen, wenn das Projekt komplex ist, das Team sich auf feste Zeitabschnitte konzentrieren soll und klare Rollen und Zeremonien benötigt. Bei anderen, eher prozessorientierten Anwendungsfällen wie der Content-Verwaltung kann Kanban passender sein.

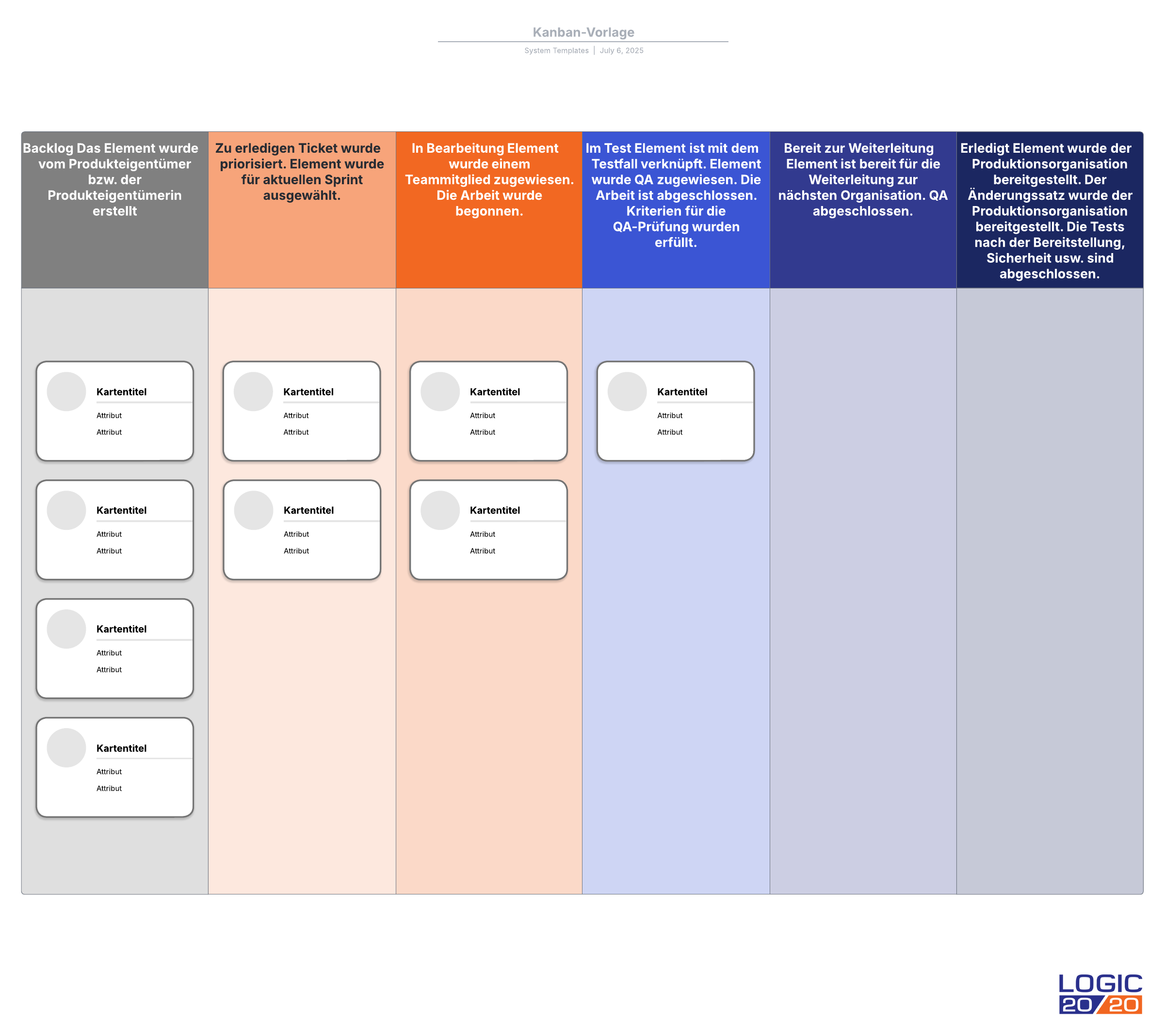

Kanban

Kanban fokussiert sich hingegen auf einen kontinuierlichen Arbeitsfluss. Es gibt keine festen Zeitfenster wie Sprints. Der Begriff “Kanban” kommt ursprünglich aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie Schild oder Plakat und verweist dabei auf die visuelle Natur dieses Ansatzes mithilfe eines Kanban-Boards. Ein Kanban-Board ist ein visuelles Board, welches den Arbeitsfluss durch die Limitierung der gleichzeitig in Arbeit befindlichen Aufgaben (Work in Progress, WIP) steuert.

Innerhalb eines Kanban-Boards werden Prozessfortschritte und zu erledigende Arbeiten visuell repräsentiert und werden deshalb oft in der Entwicklung von Produkten mit Schwerpunkt auf Just-in-Time-Lieferung, sowie zur Optimierung von Arbeitsabläufen verwendet. Kanban-Boards erlauben es beteiligten Entwicklern, neue Arbeitsaufgaben aus einem Backlog aus Arbeiten zu wählen, sollten ihre vorherige Aufgabe bereits erledigt sein, wodurch potentieller Leerlauf vermieden wird. Kanban ist besonders nützlich für Teams, die auf unvorhersehbare Nachfragen reagieren müssen oder die bestehenden Prozesse stetig verbessern wollen. Die Wahl zwischen Scrum und Kanban hängt stark von der Natur des Projekts und der Präferenz des Teams ab.

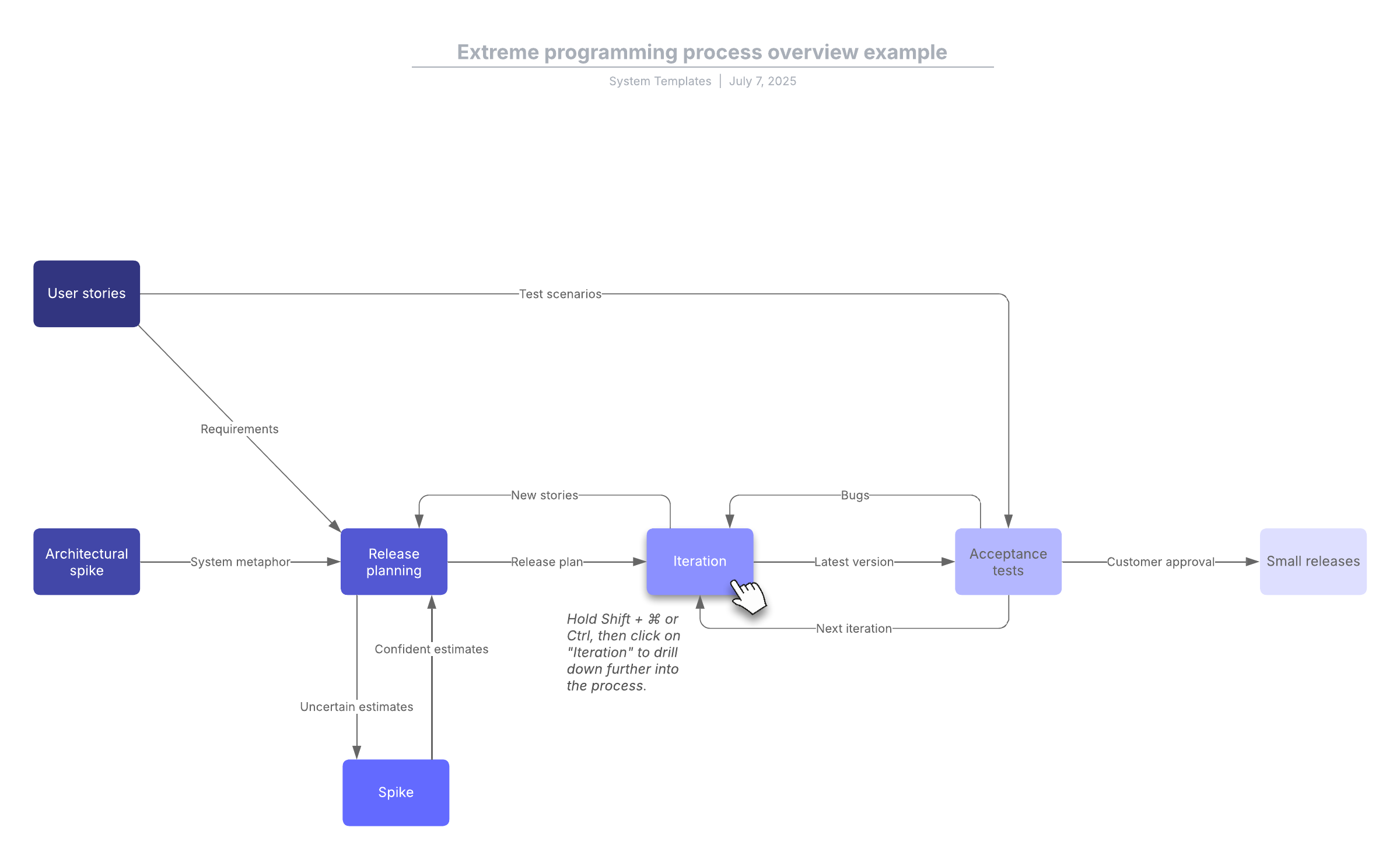

Extreme programming

Extreme Programming, auch als XP bekannt, ist eine agile Methode, die ihr Hauptaugenmerk auf die Kundenzufriedenheit legt. Sie liefern den Kunden Funktionen, wenn sie sie brauchen, anstatt alle Aktualisierungen zu einem weit in der Zukunft liegenden Zeitpunkt bereitzustellen. Um dies zu tun, erfordert XP laufende Kommunikation zwischen Kunden und Teammitgliedern, regelmäßige Veröffentlichungszyklen, Kundentests und Feedback, sowie ein eher einfaches Softwaredesign.

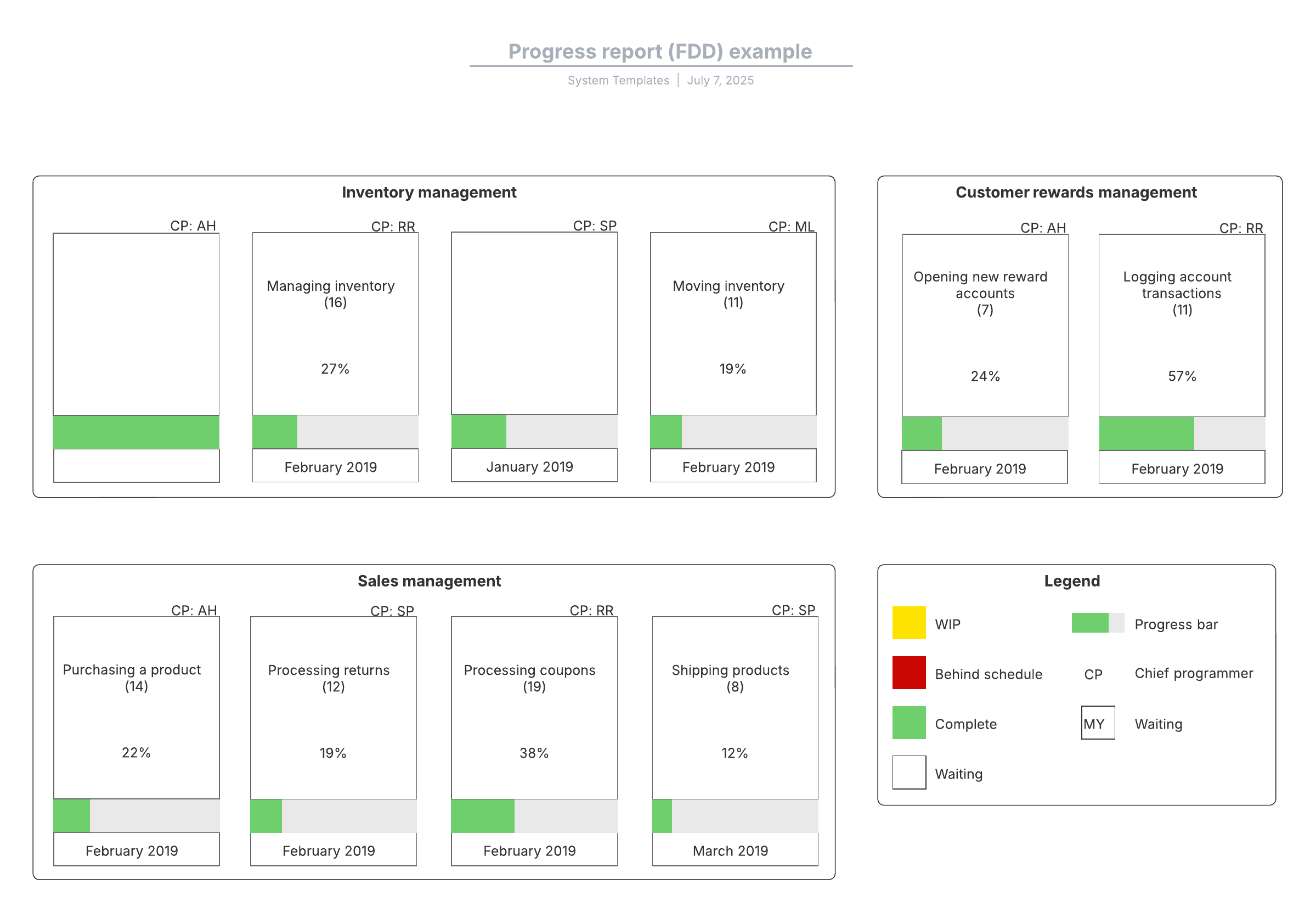

Funktionsorientierten Entwicklung (FDD)

Funktionsorientierte Entwicklung kommt aus dem Englischen und steht für Feature Driven Development (FDD) und ist besonders geeignet um Funktionen für technische Produkte zu entwickeln, welche Kundenbedürfnissen entsprechen und Mehrwert bieten. Dieser Ansatz wird oft für zeitlimitierte Projekte mit einer begrenzten Anzahl an zur Verfügung stehenden Entwicklern genutzt. Am Projekt beteiligte Entwickler orientieren sich anhand eines Feature-Plans, oder Funktionsplänen, um sicherzustellen, dass alle zu entwickelnden Funktionen zeitgemäß bearbeitet werden und auch tatsächlich den erwünschten Mehrwert bieten.

Da FDD definierte Prozessmodelle hat, welche standardmäßig durchlaufen werden, fällt es vielen Unternehmen leichter FDD zu implementieren, als flexiblere Methoden wie XP oder Scrum. Die FDD Prozesse, welche in schneller Zeit durchlaufen werden können und oftmals in wenigen Seiten beschrieben werden können, was Einblicke für Stakeholder erleichtert, sind:

-

Entwicklung des Gesamtmodells

-

Definition und Erstellung der Liste aller zu entwickelnden Funktionen

-

Funktionsbasierte Planung

-

Funktionsbasierte Entwicklung

-

Funktionsbasierte Programmierung

Mithilfe eines Dashboards kann der Projektfortschritt mit FDD einfach dargestellt und überwacht werden.

Crystalmethode

Crystal kommt aus der agilen Softwareentwicklung und ist besonders für seine Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit bekannt. Diese Methode basiert auf dem Gedanken, dass Softwareentwicklungsprojekte, wie Kristalle, entsprechend Ihrer eigenen Anforderungen und Ziele wachsen und es demnach auch kein einheitliches, zu verfolgendes Schema gibt, welches zu befolgen ist. Stattdessen haben verschiedene Projekte verschiedene Kristalle, und demnach verschiedene Projektabläufe. Grundsätzlich durchlaufen die meisten Projekte nach der Crystalmethode dennoch durch die folgenden Hauptphasen mit jeweils eigenen kleinen Aufgaben:

-

Chartering: Aufstellung des Entwicklungsteams und Evaluierung der Durchführbarkeit des Projekts und festlegen der Entwicklungsmethode.

-

Zyklische Bereitstellung: Entwicklung Veröffentlichungsplan, integrierte Testiterationen und Bereitstellung des Produkts für Nutzende.

-

Nachbereitung: Softwarebereitstellung und abschließende Überprüfung und Reflexion durch.

Workflow

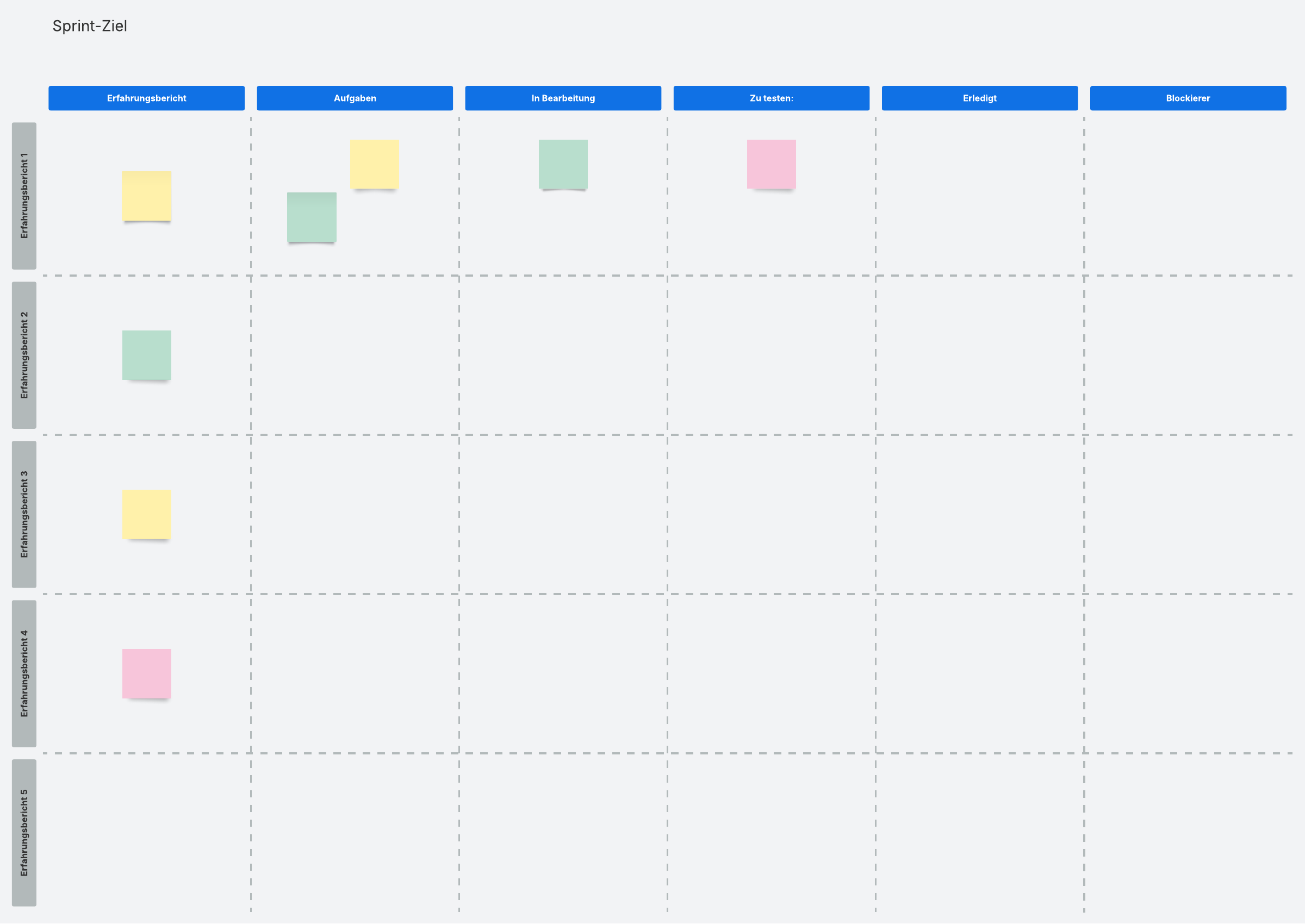

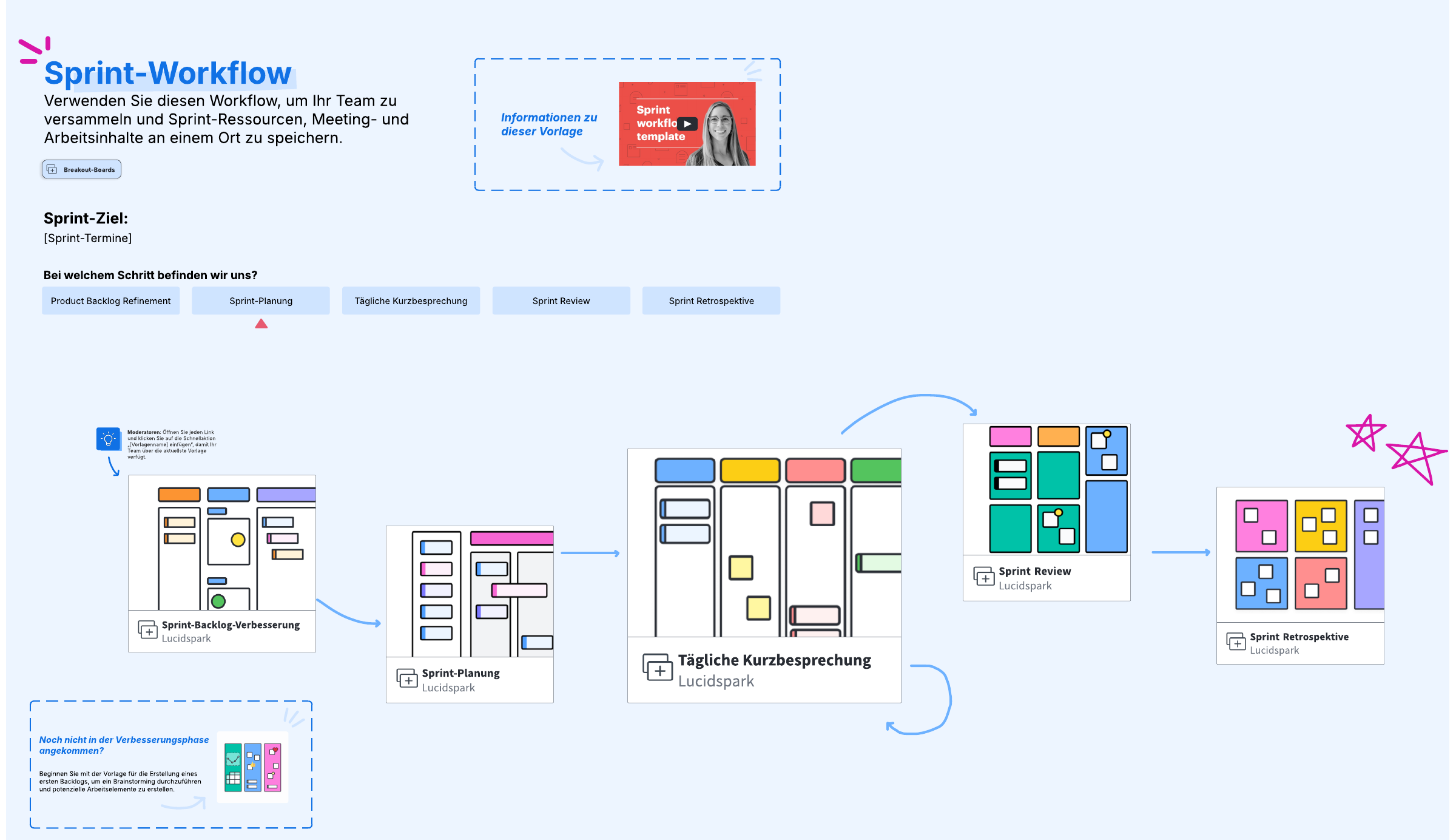

Workflows sind ein Tool im agilen Projektmanagement und dienen der visuellen Darstellung des Arbeitsflusses. Ein klar definierter Workflow – oft als Kanban-Board abgebildet – zeigt den Weg einer Aufgabe von der Idee bis zur Fertigstellung. Dies zeigt Engpässe und Ineffizienzen auf und erlaubt das kontinuierliche Analysieren und Verbessern des Workflows Ihres agilen Teams. Workflows sind ein Grundpfeiler des Lean Managements, mit welchem Verschwendungen minimiert werden. Sie können Workflows einfach in Ihren Sprint oder Sprint-Planung integrieren, wie in dem untenstehenden Beispiel aufgezeigt. Dadurch können Sie nicht nur den Überblick über alle agilen Ereignisse in Ihrem Sprint behalten, sondern auch eine zentrale Informationsquelle schaffen, auf welche sowohl Beteiligte, als auch Stakeholder zugreifen können.

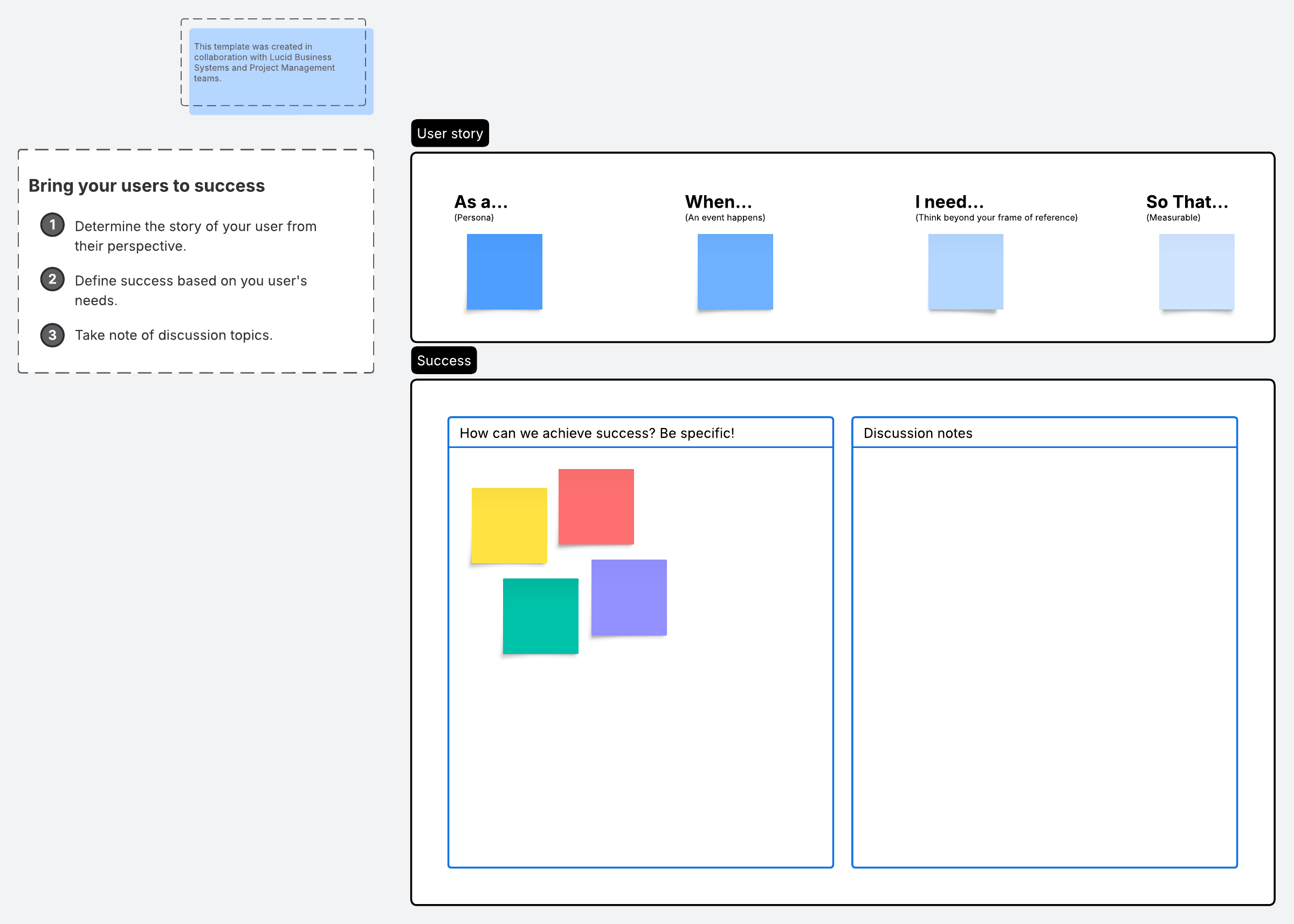

User Stories

User Stories sind kurze, einfache Beschreibungen von Funktionen, die aus der Perspektive des Endnutzers formuliert werden. Sie sind das zentrale Werkzeug, um Produkt- oder Serviceanforderungen zu definieren und den Kunden in den Mittelpunkt der Entwicklung zu stellen. Eine typische User Story folgt dem Muster: „Als [Rolle] möchte ich [Ziel], um [Nutzen] zu erreichen.“ Sie dienen als Basis für die Diskussion im Team und helfen, den Mehrwert einer Funktion zu verstehen. Im agilen Projektmanagement sind sie die fundamentalen Arbeitseinheiten, die in einem Sprint Backlog gesammelt, geschätzt und umgesetzt werden.

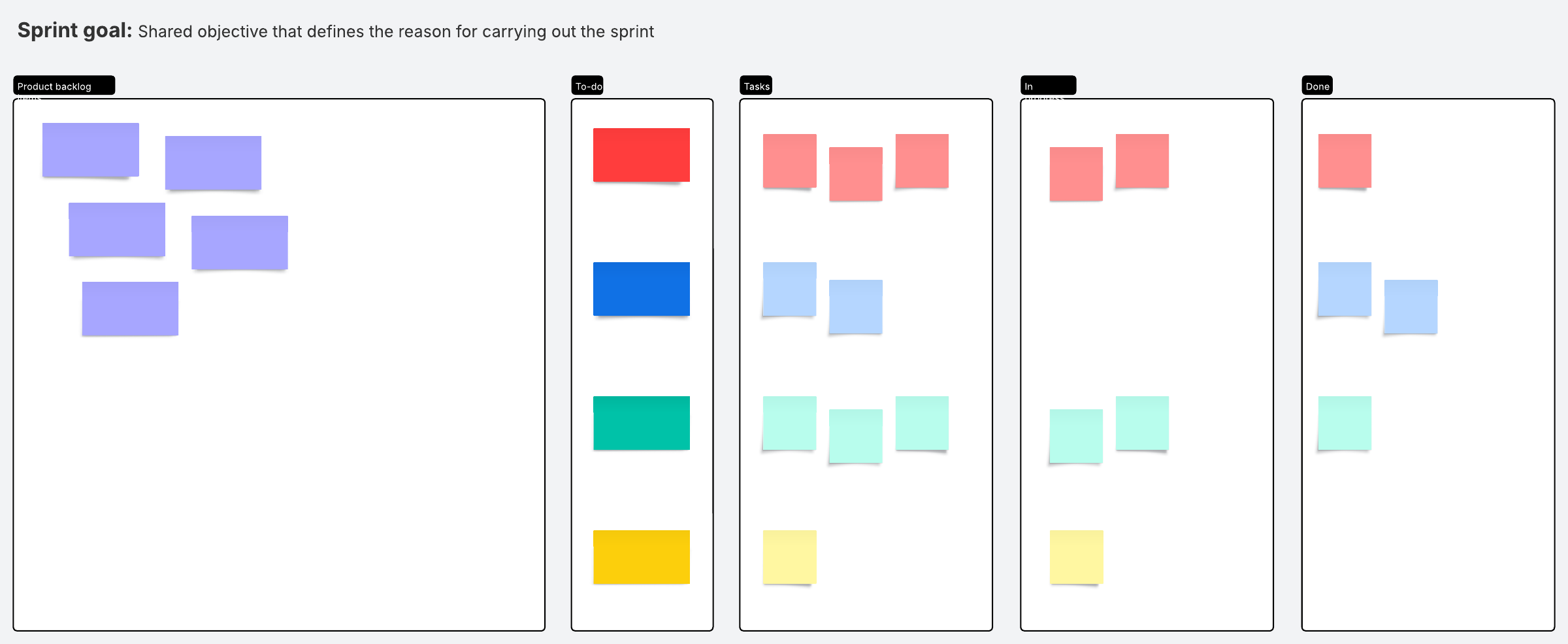

Sprint Backlog

Ein Sprint Backlog ist eine Liste von noch zu erledigenden Arbeiten für das Entwicklungsteam in einer agilen Scrum-Umgebung. Es ist eine fokussierte Auswahl an User Stories, Aufgaben und Fehlern aus dem übergeordneten Product Backlog, die das Team im aktuellen Sprint umsetzen wird. Es wird vom Team selbst in Zusammenarbeit mit dem Product Owner während des Sprint Plannings erstellt.

Ein Sprint Backlog ist kein statisches Dokument, sondern eine dynamische Liste, die die laufende Arbeit transparent macht. Es ist das Herzstück des agilen Projektmanagements auf Teamebene und sorgt für eine klare, verbindliche Priorisierung der Aufgaben.

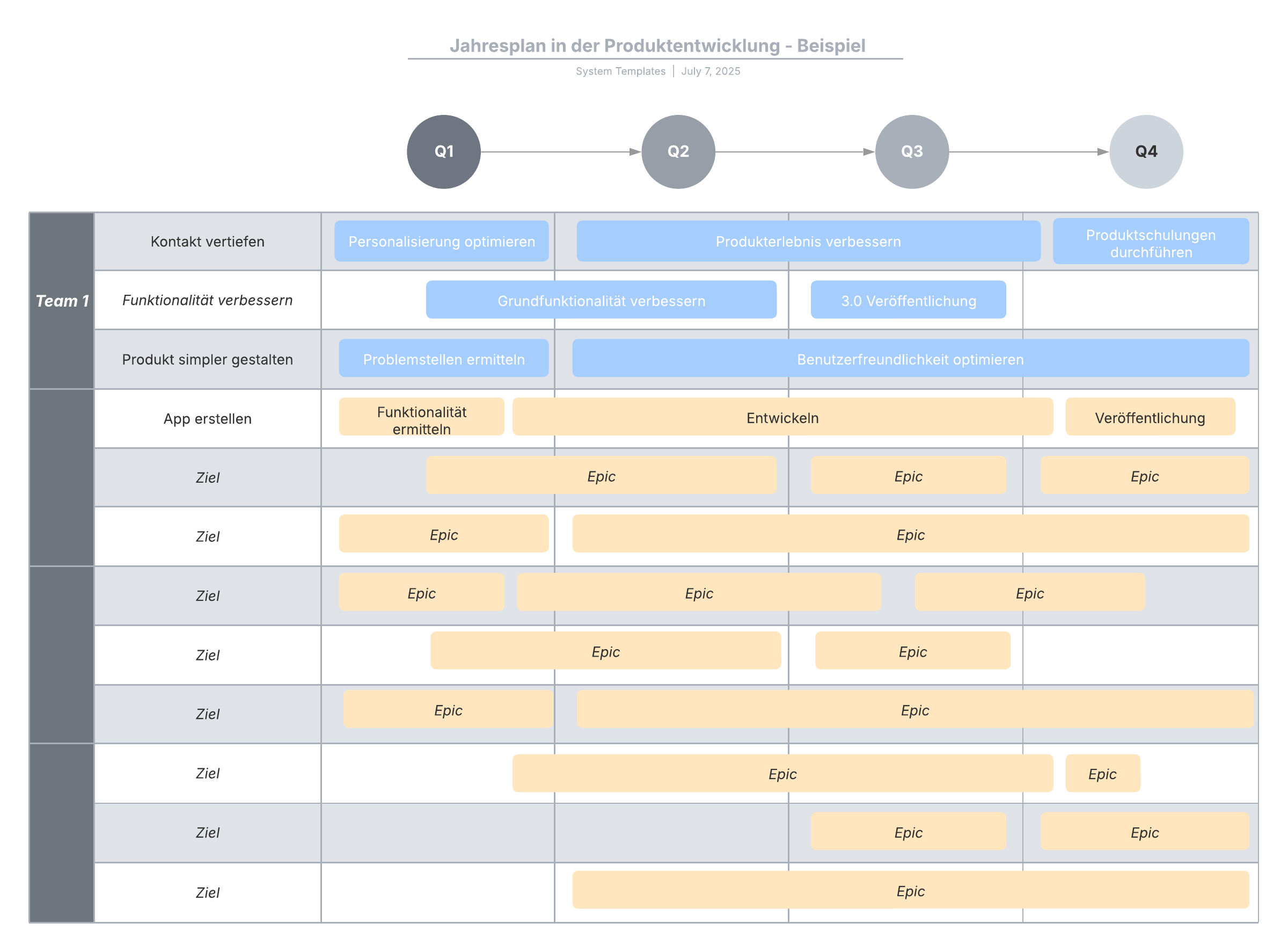

Roadmaps

Roadmaps sind strategische Pläne, die eine langfristige Vision für die Entwicklung eines, oder mehrerer Produkte visualisieren. Im Gegensatz zu einem starren Projektplan konzentriert sie sich nicht auf feste Termine und detaillierte Aufgaben, sondern auf strategische Ziele und den erwarteten Nutzen für den Kunden. Auf der Makroebene stellt eine fertige Roadmap einen Überblick über die Produktstrategie eines Unternehmens dar, sowie den dafür zur Verfügung stehenden Zeitplan dar.

Als solches ist die Roadmap ein wichtiges Kommunikationsmittel, um Teams und Stakeholder auf eine gemeinsame Vision auszurichten und die Prioritäten der nächsten Wochen und Monate transparent zu machen. Sie geben einen Rahmen vor, innerhalb dessen die agilen Teams in kurzen Zyklen arbeiten können, ohne dabei das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Zusätzlich zu Roadmaps, welche eher der strategischen Planung dienen, sollten agile Projektmanager zusätzlich andere Methoden und Tools benutzen, um agile Teams zu informieren und auf Kurs zu halten. Roadmaps zur Produktentwicklung können auch in agile Release Plans umgewandelt werden, wodurch Product Manager und Entwicklungsteams noch genaueren Einblick in ihre Entwicklungsproadmap erhalten.

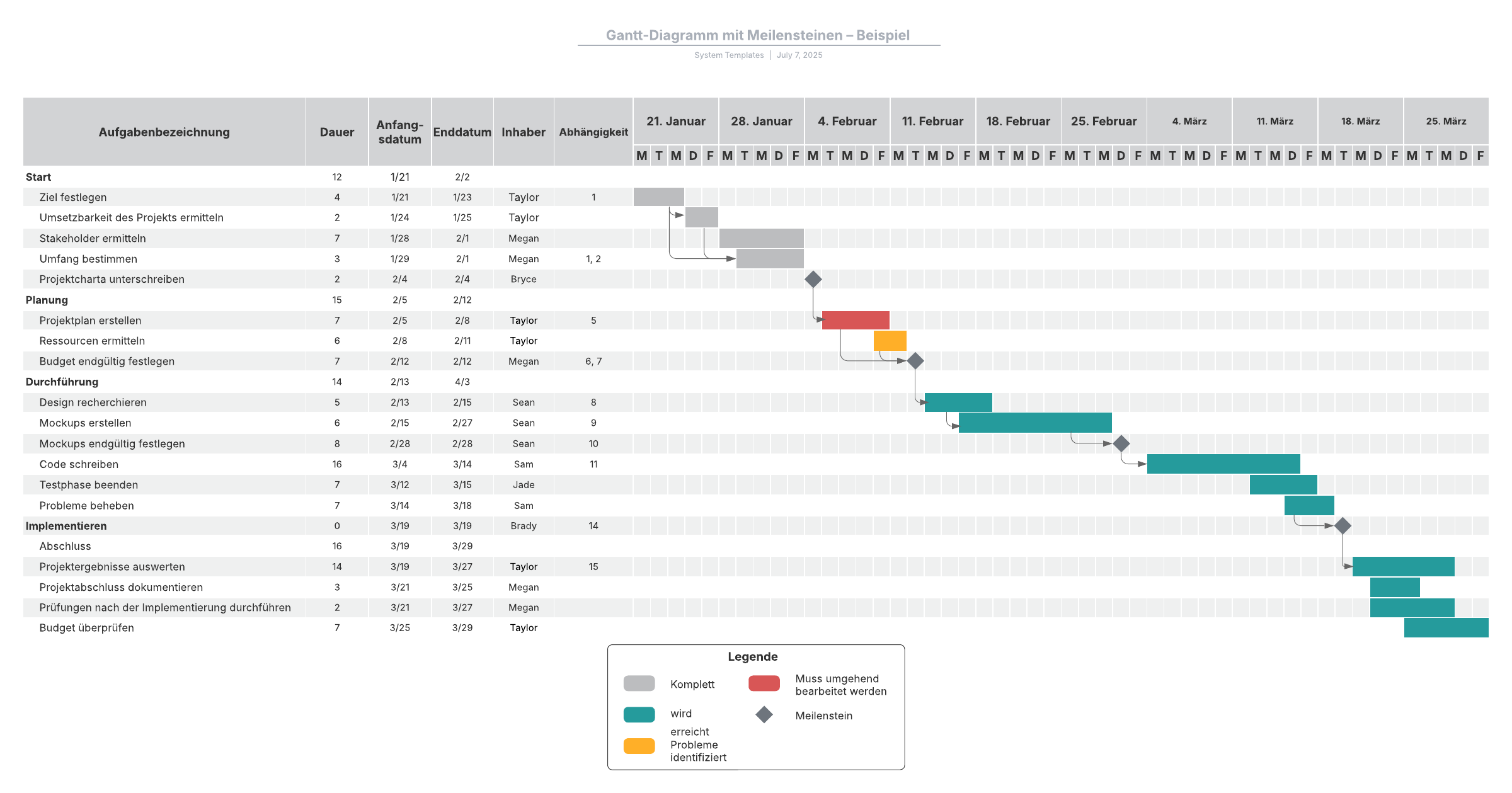

Gantt Diagramme

Gantt Diagramme, auch als Gantt Chart bekannt, sind visuelle Werkzeuge aus dem traditionellen Projektmanagement, die Aufgaben, deren Dauer und Abhängigkeiten in einer horizontalen Zeitachse darstellen.

Obwohl sie im Kern nicht agil sind, da sie eine detaillierte Vorplanung voraussetzen, finden sie in agilen Projektplanungen dennoch Anwendung. Ihre Beliebtheit kommt daher, dass sie zu erledigende Arbeiten, deren Verantwortliche, sowie signifikante Meilensteine in Bezug auf einen definierten Zeitrahmen aufzeigen und damit Stakeholder auf dem Laufenden halten. Gantt Diagramme sind damit eher ein ergänzendes Tool zu anderweitig agilen Vorgängen und dienen als Brücke zwischen der agilen Flexibilität des Teams und den Planungsanforderungen der Organisation.

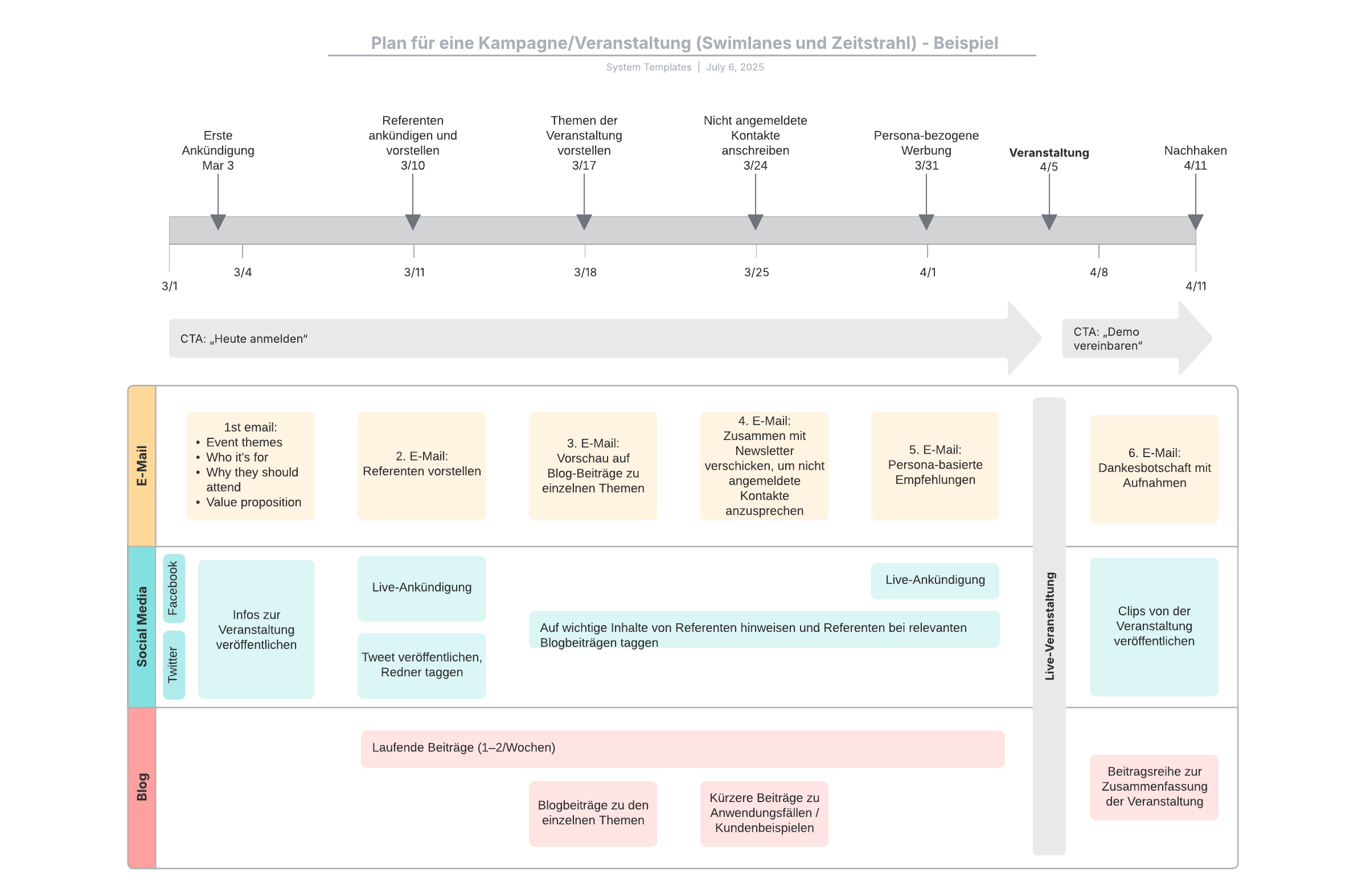

Projekt Zeitstrahl

Ein Zeitstrahl, auch Timeline genannt, ist in den meisten Projekten unerlässlich. Projekt Zeitstrahlen bieten agilen Teams eine flexible Alternative zu starren Gantt Diagrammen und visualisieren die langfristige strategische Roadmap eines Projekts, indem sie Meilensteine, Produkt-Releases oder wichtige Ereignisse in chronologischer Reihenfolge darstellen. Dies macht Zeitstrahlen besonders nützlich im Kontext von Marketing-Kampangnen und Veranstaltungsplanungen, oder zur Planung und Visualisierung von sich nicht ständig ändernden Prozessen, wie z.B. einem Onboardingprozess.

Im Gegensatz zu einem Gantt Diagramm enthalten sie keine starren Zeitangaben, sondern dienen eher als Orientierungshilfe für sowohl das Team als auch involvierte Stakeholder und helfen dabei, den Überblick zu behalten und die langfristige Roadmap des Projekts zu verstehen, ohne die kurzfristige Flexibilität im Sprint Backlog zu opfern.

Die Rolle und Aufgaben eines Projektmanagers in agilen Teams

Die Rolle eines agilen Projektmanagers unterscheidet sich grundlegend von einem traditionellen Projektmanager. Während ein traditioneller Projektmanager oft eine leitende Position mit direkter Weisungsbefugnis innehat, verlagern sich viele dieser Verantwortlichkeiten im agilen Kontext.

In diesem hat der agile Projektmanager eher eine Facilitator und eine Enabler Rolle inne, Hauptaufgaben liegen darin, dem Team Hindernisse aus dem Weg zu räumen, als Coach zu fungieren und die Kommunikation mit externen Stakeholdern sicherzustellen. In agilen Projekten haben Scrum Master Verantwortlichkeit für die Teameffizienz und Product Owner übernehmen die Priorisierung des Sprint Backlogs und die strategische Vision.

Optimieren Sie die agile Schätzung in Ihrem Team

Schätzen Sie die Priorisierungen von User Stories in agilen Projekten mithilfe der Fibonacci Scala. Dadurch wird das gesamte Team in den Schätzungsprozess mit einbezogen, und sichergestellt, dass alle auf dem gleichen Stand sind und verstehen, welche User Stories Priorität haben und aus welchen Gründen.

Erfahren Sie mehrWelche Branchen profitieren am meisten von agilem Projektmanagement?

Agiles Projektmanagement findet Anklang in all jenen Branchen, in denen Flexibilität, schnelles Reagieren auf Marktveränderungen und eine starke Kundenorientierung nötig sind. Das Modell der kurzen, iterativen Zyklen ermöglicht es Unternehmen, nicht nur passiv auf Veränderungen zu reagieren, sondern diese aktiv als Chance zu nutzen, um neue Märkte zu erschließen und sich einen klaren Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Typische Anwendungsfälle sind:

-

Softwareentwicklung und IT: Dies ist der Ursprung agiler Methoden wie Scrum und Kanban. Hier ermöglichen sie es, neue Kundenanforderungen schnell in die Produktentwicklung zu integrieren, Fehler frühzeitig zu beheben und die Markteinführung zu beschleunigen.

-

Produktentwicklung (allgemein): Jede Branche, die neue Produkte entwickelt – von Hardware über Apps bis hin zu Dienstleistungen – profitiert von der iterativen Arbeitsweise, die kontinuierliches Kundenfeedback einbezieht und das Risiko einer Fehlentwicklung minimiert.

-

Marketing und Werbung: In der schnelllebigen digitalen Welt können agile Teams Marketingkampagnen in kurzen Zyklen planen, testen und optimieren, um sofort auf neue Trends oder Kundenreaktionen zu reagieren.

-

Forschung und Entwicklung (F&E): Agile Ansätze sind ideal für innovative und unvorhersehbare Bereiche, da sie Teams befähigen, Hypothesen schnell zu überprüfen und den Kurs flexibel anzupassen, ohne an einem starren Plan festzuhalten.

-

Finanzdienstleistungen und Telekommunikation: Große Unternehmen in diesen Sektoren nutzen agiles Management, um komplexe Projekte wie die Entwicklung neuer digitaler Produkte oder die Anpassung an regulatorische Anforderungen effizienter und kundenorientierter zu gestalten.

Agile Methoden im Kontext der Unternehmensverbesserung

Agile Unternehmensverbesserung, fokussieren sich darauf, nötige Veränderungen schnell herbeizuführen und Kunden Mehrwert zu bieten. DevOps ist eine Methode, die aus der Agile Bewegung hervorgegangen ist und sich darauf konzentriert, die Lücke zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams zu schließen. DevOps Prozesse sind für die Aufrechterhaltung und Funktionalität eines stabilen Dienstes oder Unternehmens verantwortlich - wenn DevOps Verantwortliche agile Methoden und Denkweisen einbinden, kann dies nicht nur Verzögerungen und Engpässe in Unternehmensprozessen minimieren, sondern auch einen besonderen Fokus auf Kommunikation, Zusammenarbeit, Integration und Automatisierung legen, um andere agile Teams in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ohne Unternehmensanforderungen aus den Augen zu verlieren.

Wie Unternehmen und Teams vom traditionellen zum agilen Ansatz wechseln und die damit verbundenen Kosten

Wer bereits traditionelles Projektmanagement betreibt, sollte über einen Umstieg nachdenken, wenn:

-

Die Projektanforderungen unklar oder volatil sind: Agile Methoden eignen sich ideal für Projekte, bei denen das finale Produkt zu Beginn nicht vollständig definiert werden kann.

-

Der Wettbewerbsdruck hoch ist: Die Fähigkeit, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren und Produkte inkrementell zu veröffentlichen, verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

-

Die Zusammenarbeit im Team verbessert werden soll: Agile fördert eine offene Kommunikation und mehr Eigenverantwortung bei den Mitarbeitenden. Das steigert die Motivation und führt zu besseren Ergebnissen.

Unternehmen mit etablierten agilen Praktiken schneiden in unsicheren Zeiten besser ab, da sie flexibler auf eben solche Änderungen und Unsicherheiten eingehen können, ohne essentielle Prozesse zu unterbrechen. Dabei muss der Wandel nicht radikal sein: Viele Organisationen setzen erfolgreich auf einen hybriden Ansatz, bei dem sie die Vorteile agiler Methoden für Teile des Projekts nutzen, während andere Bereiche klassisch geplant werden. Das Ziel ist immer, die Methode zu finden, die am besten zu den spezifischen Anforderungen des Projekts passt.

Die Entscheidung für oder gegen agiles Projektmanagement hat erhebliche Kosten und Konsequenzen, die über die reine Investition in Tools und Schulungen hinausgehen. Die Betrachtung der Kosten beider Szenarien zeigt, warum Agilität heute für viele Unternehmen zu einem kritischen Erfolgsfaktor geworden ist.

Kosten für den Umstieg auf agiles Projektmanagements

Die Implementierung von agilen Projektmanagementpraktiken in bereits existierende Prozessstrukturen ist mit Kosten verbunden, und, obwohl diese auch als anfängliche Investition verstanden werden können, sollten sich Projektmanager dieser dennoch bewusst sein. Die gängigsten Kosten sind:

-

Ausbildung und Coaching: Die größte direkte finanzielle Ausgabe sind oft Schulungen und Zertifizierungen für Mitarbeiter (für z.B. Scrum Master, Product Owner).

-

Tools: Mithilfe spezialisierter Softwarelösungen lassen sich agile Prozesse ganz einfach visualisieren und implementieren, dadurch können Sie anfängliche Projektkosten gering halten und einfacher mit dem agilen Ansatz beginnen. Zusätzlich dazu können digitale Whiteboards, wie z.B. Lucidspark die Zusammenarbeit im Team, oder zwischen mehreren Teams, einfacher gestalten, selbst dann, wenn Mitarbeitende über verschiedene Lokationen verstreut sind.

-

Produktivitätsverlust durch vorgenommene Veränderungen: Besonders zu Anfang kann ein Umschwung auf einen agilen Projektmanagementansatz zu kurzfristigen Produktivitätsrückgang verursachen. Dies liegt oft darin begründet, dass sich Teams an die neuen Prozesse und Praktiken gewöhnen müssen.

-

Organisatorischer Wandel: Die Umstellung von traditionelle auf agile Methoden erfordert oft auch eine Anpassung von Organisationsstrukturen, was ähnlich zu dem vorherigen Punkt, anfängliche Produktivitätseinbußen mit sich bringen kann.

Kosten fehlender Agilität

Im Gegensatz zu den Kosten, die mit der Einführung agiler Methoden in ein Unternehmen verbunden sind, kann es schwerer sein, die Kosten fehlender Agilität genau zu beziffern. Dies wird dadurch noch verschärft, dass es sich bei dieser Sorte Kosten oft um entgangene, potentielle Gewinne, ein Verlust in der Wettbewerbsfähigkeit, oder erhöhte Unternehmensrelevante Risiken handelt - oft auch als Opportunitätskosten bezeichnet.

-

Verzögerte Markteinführungszeiten: Traditionelle Projektpläne mit starren Prozessen haben oftmals nicht die nötige Flexibilität, auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren. Das Resultat ist, dass Produkte zu spät auf den Markt kommen, nicht mehr den sich ständig entwickelnden Kundenwünschen entsprechen, oder gegenüber Konkurrenten in puncto potentieller neuer Funktionen hinterherhängen. All dies kann dazu führen, dass ein Unternehmen Umsatzeinbußen erleidet.

-

Erhöhtes Projektrisiko durch mangelnde Anpassungsfähigkeit: Projektplanungen, welche anstelle regelmäßiger Reiteration und Evaluierung einen starren, vorhersehbaren Rahmen bevorzugen gehen oftmals mit einem höheren Risiko des Scheiterns einher. Dies kommt daher, dass potentielle Probleme erst am Ende eines Projektes erkannt werden können. Darauffolgende Korrekturen sind dadurch kostspielig und erfordern ein komplett neues Projekt - was vermeidbar ist wenn Projektphasen und einhgergehende Schritte anpassbar sind.

-

Einmal festgelegte Pläne können das Risiko eines kompletten Scheiterns erhöhen. Wenn Probleme erst am Ende des Projekts entdeckt werden, sind die Kosten für Korrekturen um ein Vielfaches höher als bei einer iterativen, agilen Vorgehensweise.

-

Mitarbeiterfluktuation: Der Umgang mit veralteten Prozessen und starren Hierarchien kann zu Frustration unter Mitarbeitenden führen, ganz besonders dann, wenn diese hochqualifiziert sind und hautnah miterleben, welche Ineffizienzen von solch veralteten Ansätzen verursacht werden, was dann die Fluktuation erhöhen kann. Dies hat nicht nur zur Folge, dass einem Unternehmen das Wissen dieser Mitarbeiter verloren geht, obendrein kommen auch noch nicht zu unterschätzende Rekrutierungskosten hinzu.

Der Unterschied zwischen dem hybriden und agilen Projektmanagementansatz

Während traditionelle Projektmanagementmethoden sich auf vorhersehbare Planung und aufeinanderfolgende Schritte spezialisieren und agile Projektmanagementansätze ein hohes Maß an Flexibilität mit sich bringen und auch erfordern, bietet ein hybrider Ansatz eine komfortable Kombination aus beiden Ansätzen - perfekt für all die Unternehmen, die sich noch nicht vollständig auf agile Prozesse umstellen können oder wollen.

Unternehmen, die einen hybriden Ansatz in Ihrem Projektmanagement anstreben, wenden die agilen Methoden und deren Prinzipien oft auf einzelne Teams, oder projekteinbezogene Mitarbeitende an, ohne dabei all Ihre Unternehmensprozesse anzupassen. Dies bedeutet beispielsweise, dass in einem Unternehmen das Softwareentwicklungsteams agil mit Sprints arbeitet, während andere Abteilungen, wie zum Beispiel die Personalabteilung, mit traditionellen Projektmanagementmethoden arbeiten. Das hybride Modell ist ganz besonders dann ideal, wenn Projekte ein festes Budget oder klare Abgabetermine haben, aber dennoch von der schnellen Planung und Analyse profitieren sollen, die der agile Ansatz bietet.

Ein Projekt agil gestalten in Lucidchart

Agiles Projektmanagement lebt von Transparenz und visueller Zusammenarbeit. Mit Lucidchart gestalten Sie Ihre Projekte agil, indem Sie die gesamte Wertschöpfungskette abbilden, für Ihren agilen Prozess essentielle Vorgänge und Daten visualisieren und teamübergreifend kollaborieren. Lucidchart ist für agile Unternehmen und Teams ausgelegt und bietet intuitive Funktionen und eine Vielzahl von Vorlagen für agile Methoden. Durch die nahtlose Integration mit Tools wie Jira und Confluence bleibt Ihr Team synchronisiert. So hilft Lucidchart Teams eine zentrale und visuelle Informationsquelle für alle Beteiligten zu schaffen und hilft dadurch, Projekte effizienter und kundenorientierter zu gestalten. Klicken Sie hier um Lucidchart kostenlos auszuprobieren.

Hybrides Projektmanagement

Implementieren Sie den agilen Ansatz in Ihrem Unternehmen genau so, wie es für Ihren Anwendungsfall am besten ist. Entdecken Sie in diesem Blog, wie Sie hybride agile Projektmanagement Methoden in Ihre bereits vorhandenen Workflows einbauen und Projekteffizienz steigern.

Erfahren Sie mehrÜber Lucidchart

Lucidchart, eine Cloud-basierte Anwendung für intelligente Diagrammerstellung, ist eine Kernkomponente der visuellen Kollaborationssuite von Lucid Software. Mit dieser intuitiven, Cloud-basierten Lösung können Teams in Echtzeit zusammenarbeiten, um Flussdiagramme, Mockups, UML-Diagramme, Customer Journey Maps und mehr zu erstellen. Lucidchart unterstützt Teams dabei, die Zukunft schneller zu gestalten. Lucid ist stolz darauf, dass Spitzenunternehmen auf der ganzen Welt seine Produkte nutzen, darunter Kunden wie Google, GE und NBC Universal sowie 99 % der Fortune 500. Lucid arbeitet mit branchenführenden Partnern wie Google, Atlassian und Microsoft zusammen. Seit seiner Gründung wurde Lucid mit zahlreichen Preisen für seine Produkte, Geschäftspraktiken und Unternehmenskultur gewürdigt. Weitere Informationen finden Sie unter lucidchart.com/de.

Verwandte Artikel

Wie man Schmerzpunkte bei der Softwareentwicklung und -architektur beseitigt

Der Softwareentwicklungsprozess kann reibungslos verlaufen oder aber mit Problemen behaftet sein. Mithilfe dieser Best Practices können Sie das Risiko verringern, dass Ihr Projekt den Rahmen sprengt und das Budget überschreitet.

Projektmanagement-Methoden im Vergleich: Agile vs. Wasserfall vs. Kanban vs. Scrum

In unserem umfassenden Leitfaden finden Sie Informationen zu den unterschiedlichen Projektmanagement-Methoden. Lernen Sie die tatsächlichen Unterschiede zwischen Wasserfall, Agile, Scrum und Kanban kennen und finden Sie die beste Option für Ihr Team.

Die Phasen des Lebenszykluses einer agilen Softwareentwicklung

Informieren Sie sich über die Phasen des Lebenszykluses einer agilen Softwareentwicklung (Software Development Life Cycle, SDLC), um festzustellen, ob dieser Prozess den Anforderungen Ihres Teams gerecht wird.